AI엔 수조 원, 보안엔 찔끔…투자 불균형 심화

SKT 해킹 후에도 보안 투자 여전히 저조

정보보호는 생존 조건…늦기 전에 바꿔야

“AI에 돈 쏟아붓는다고 자랑만 하더니 정작 보안은 손 놓고 있었네.”

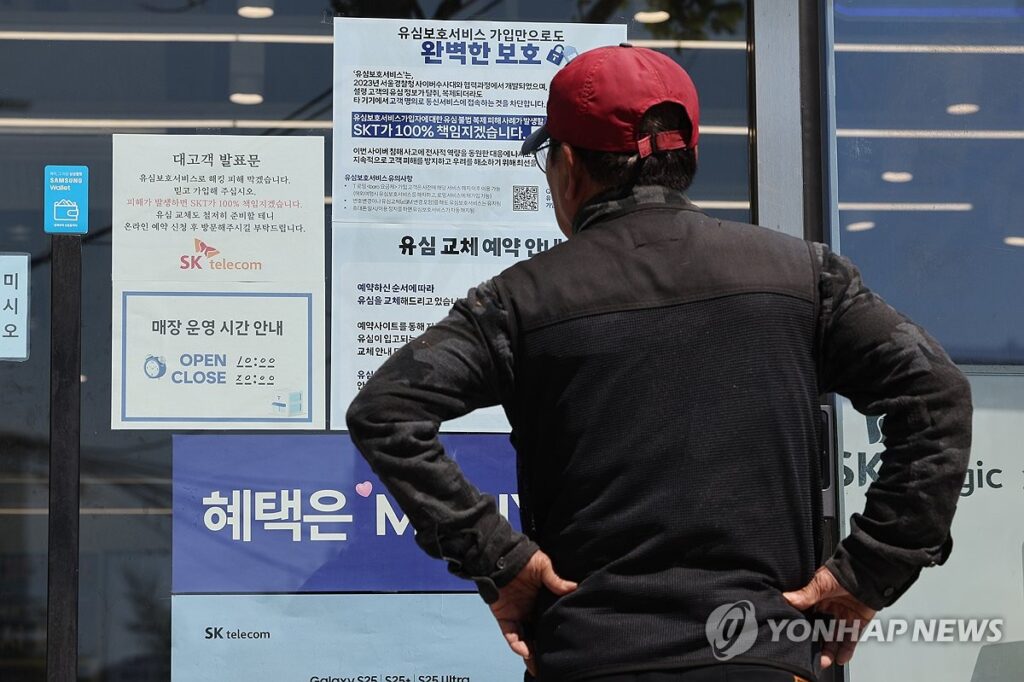

SK텔레콤 유심 해킹 사태 이후, 정보보호에 대한 사회적 경각심이 높아지면서 다른 기업들의 보안 수준에도 대중의 관심이 집중되고 있다.

하지만 실제 현황을 들여다보면, 국내 주요 기업들은 여전히 인공지능, 로봇, 빅데이터 등 첨단 기술에는 과감하게 투자하면서도, 그 기술들을 지탱할 핵심 기반인 정보보호에는 인색한 모습을 보이고 있다.

디지털 전환이라는 화려한 겉모습 뒤로, 실상은 허술한 보안 체계 위에 아슬아슬하게 쌓아올린 모래성과도 같다는 우려가 제기된다.

‘보안은 뒷전’…천조 기업들이 천 원 벌어 1원 쓰는 현실

기업데이터연구소 CEO스코어에 따르면, 최근 3년 연속 정보보호 투자 내역을 공시한 국내 주요 기업 585곳의 지난해 정보보호 투자액은 총 2조2401억 원이었다.

언뜻 보면 적지 않은 금액이다. 하지만 같은 기간 이들 기업이 벌어들인 매출은 1787조 원에 달했다. 전체 매출 대비 투자 비중으로 따지면 고작 0.13%. 천 원 벌어 1.3원 쓴 셈이다.

반면, IT 전반에 대한 투자 규모는 매년 가파르게 늘었다. 2022년 28조 원대였던 IT 투자는 2023년 33조 원, 지난해엔 36조 원을 넘어섰다. 그러나 이 가운데 정보보호가 차지한 비중은 줄곧 6% 수준에 머물렀다.

기술 전쟁이라 불릴 만큼 경쟁이 치열한 IT 분야에서 앞서 나가기 위해 지출을 아끼지 않으면서, 정보보호는 늘 ‘나중 문제’로 밀려난 셈이다.

문제는 이 같은 경향이 보안이 가장 중요할 수밖에 없는 기업들조차 예외가 아니라는 점이다.

작년 한 해 동안 정보보호에 1000억 원 이상을 투자한 곳은 삼성전자와 KT 단 두 곳뿐이었다. 고객 데이터를 대규모로 다루는 플랫폼 기업들과 통신사들의 투자 비중은 오히려 평균에도 못 미쳤다.

네이버, 카카오, 네이버클라우드는 각각 IT 투자 대비 정보보호 비율이 3~5% 수준에 불과했다. 특히 최근 유심 해킹 사태를 겪은 SK텔레콤은 4.2%로, 통신 3사 가운데 가장 낮았다.

“터지고 나서야 깨닫는다”…생존 위한 정보보호, 아직 먼 길

기업들이 보안 투자에 소극적인 이유는 명확하다. 당장의 수익으로 이어지지 않기 때문이다. 인공지능 기술처럼 시장을 선점할 수 있는 분야는 ‘지금 아니면 늦는다’는 불안감에 막대한 자금이 쏟아진다.

반면, 정보보호는 문제가 생기지 않는 이상 존재조차 눈에 띄지 않는다. 하지만 기술이 고도화될수록 해킹 수법도 교묘해지고 있다. 단 하나의 보안 취약점이 전체 시스템을 무너뜨릴 수 있는 시대다.

SK텔레콤은 향후 5년간 7000억 원을 정보보호에 투자하겠다고 발표했다. 기업들의 체질이 바뀌고 있다는 신호일 수도 있다.

그러나 여전히 다수 기업이 최소한의 보안 투자로 체면치레만 하고 있는 상황에서, 이 같은 선언이 업계 전반에 실질적인 변화를 불러올 수 있을지는 미지수다.

지금처럼 보안을 기술의 부속품쯤으로 여긴다면, 언젠가 그 ‘부속’이 무너지는 순간 기업 전체가 위기에 직면할 수 있다. 정보보호는 선택이 아니라 생존의 조건이다. 더 늦기 전에, 근본적인 인식 전환과 적극적인 투자가 필요해 보인다.

보안에도 ai활용하면되지..앞으론 ai가 ai를 잡을수 밖에 없다..인간영역이 아님, 양자영역이라