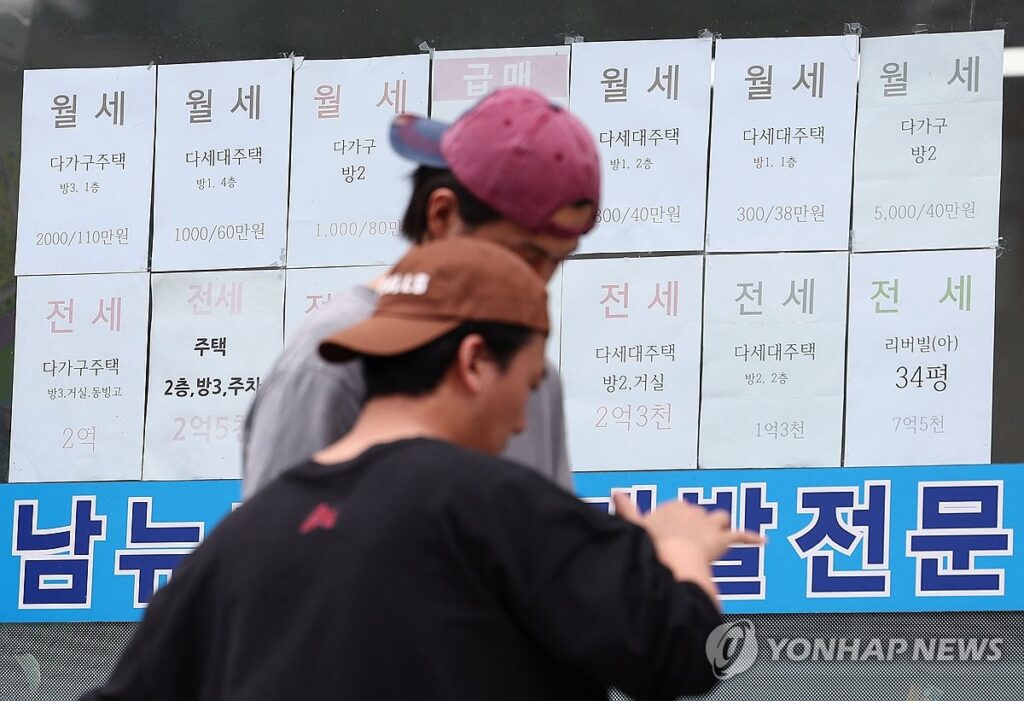

전세 거래 4년 새 반토막, 월세 전환 가속

청년층 중심으로 전세 사기 피해 확산

정부 대책 쏟아져도 구제는 여전히 더뎌

“전세 계약할 때마다 겁부터 나는 현실이 참 씁쓸합니다.”

수십 년간 한국의 주거 문화를 지탱해온 전세 제도가 지금 흔들리고 있다.

한때는 목돈만 있다면 월세 없이 안정적인 주거가 가능하다는 장점 덕분에 ‘주거 사다리’ 역할을 톡톡히 해왔다.

하지만 최근 들어 전세 제도를 노린 각종 사기 수법이 기승을 부리면서, 이 사다리는 불신과 두려움의 대상으로 전락하고 있다.

4년 만에 반토막…세입자들이 전세를 떠나는 진짜 이유

올해 1분기, 전국 단독·다가구 주택의 전세 거래 비중은 고작 19%에 그쳤다.

불과 4년 전인 2021년에는 절반 가까이가 전세였던 걸 떠올리면, 지금의 변화는 숫자 이상의 의미를 담고 있다. 전세라는 선택지가 점점 시장에서 자취를 감추고 있는 분위기다. 사람들은 왜 이 제도에서 등을 돌리기 시작했을까?

전세 사기의 뿌리는 제도의 구조적인 허점에 있다. 전세는 임차인이 집주인에게 목돈을 맡기고 그 대가로 일정 기간 거주하는 계약 형태다.

문제는 이 보증금이 법적으로 완전히 안전하지 않다는 데 있다. 특히 단독주택이나 다가구 주택처럼 한 건물에 여러 세입자가 있지만 등기부는 하나뿐인 경우, 누가 먼저 들어왔고 누구의 보증금이 먼저 보호받는지 파악하기 어렵다.

이런 복잡성과 정보 비대칭이 사기범에게 절호의 기회를 제공한 셈이다.

최근의 사기 수법은 점점 더 치밀해졌다. 소유권도 없는 사람이 임대인인 척 계약을 맺거나, 건물 전체에 근저당이 잡혀 있는 사실을 숨긴 채 보증금을 받고 잠적하는 방식은 이제 전형적인 수법이 됐다.

이중계약이나 신탁을 이용한 사기처럼 법과 시스템의 틈새를 파고드는 사례도 늘고 있다. 특히 주로 피해자가 되는 건 사회초년생과 청년층이다.

경제적 여유도, 복잡한 등기나 금융 구조를 분석할 여력도 없는 이들이 가장 먼저 희생양이 된다.

무너진 전세의 신화…믿었던 제도가 위험해졌다

이에 정부는 대응에 나섰지만, 속도와 실효성 모두에서 아쉬운 지점이 많다. 사기범을 잡고 법을 손보는 노력은 계속되고 있지만, 정작 피해자가 즉각적인 구제를 받기는 여전히 어렵다.

피해자 지원을 위한 법은 지나치게 엄격한 요건으로 ‘사각지대’를 만들고 있고, 실질적인 보증금 회수는 여전히 요원하다.

이제 사람들은 더 이상 전세를 안전한 선택지로 보지 않는다. 전국적으로 전세 거래 비중은 크게 줄었고, 월세로의 전환은 가속화되고 있다.

‘전세 신화’는 사실상 그 빛을 잃었다. 단순한 시장 변화가 아니다. 제도에 대한 신뢰가 무너졌다는 경고다.

과거에는 전세가 서민의 주거 안정성을 담보해주는 제도였다면, 지금은 도리어 큰돈을 잃을 수도 있는 위험한 선택으로 변해가고 있다.

여전히 수많은 세입자가 전세 제도 안에서 살아가고 있는 만큼, 더 이상 손놓고 있어서는 안 된다. 구조적인 개편과 정보 접근성 확대, 그리고 무엇보다 ‘신뢰 회복’을 위한 근본적인 변화가 절실하다. 더 늦기 전에 말이다.

파렴치 사기 잡범이 입법, 행정, 사법부를 장악하고 전 국민을 상대로 사기를 치고 있으니 나라 꼴이 망조가 들 수밖에

남 탓하지마라. 공짜라면 환장하는 니들의 묻지마 전세보증 덕에 전세가 서너배 올라 전세사기가 가능해진거다.

사기꾼 처벌이 약한이유 국개의원들이 사기치고 있어서!!