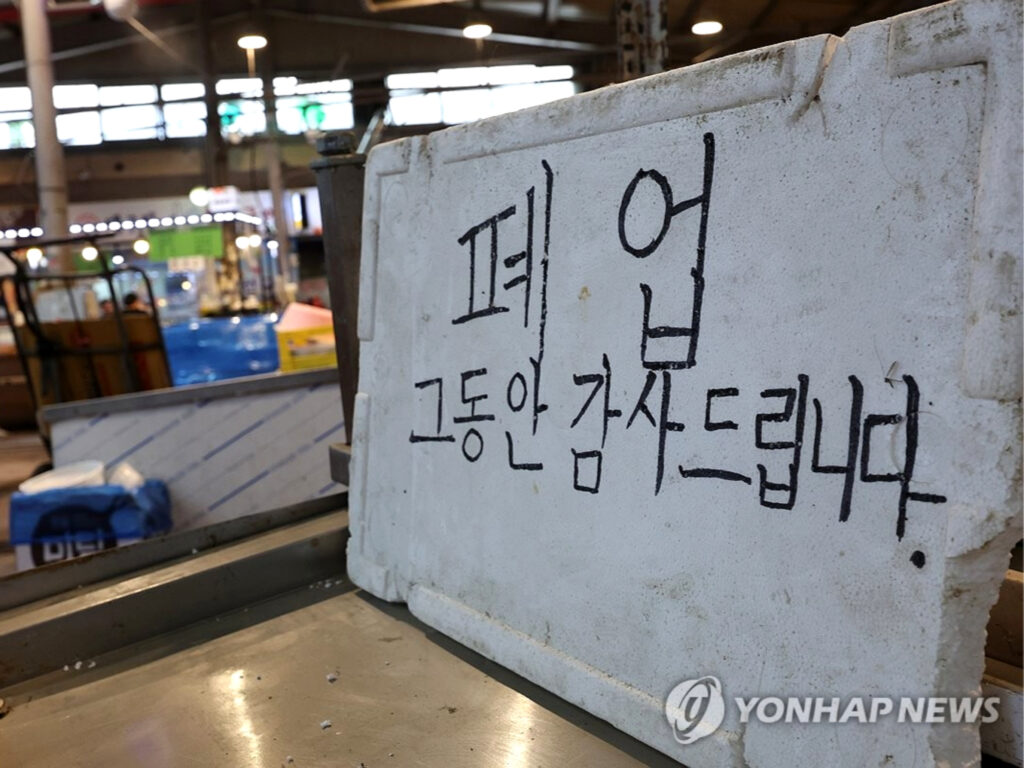

퇴직 후 창업, 빚더미에 앉는다

3년 내 폐업 40%, 평균 부채 1억 원

재취업도 어려워… 현실적 지원 절실

“이 나이에 뭘 다시 시작하겠어요. 하루 종일 손님은 없고, 통장 잔고만 점점 바닥을 보이니 막막하죠.”

지난해 퇴직금을 털어 음식점을 차린 김 씨는 매달 밀려오는 임대료와 인건비에 한숨을 내쉬었다. 잘될 거라 믿고 버텼지만 1년 만에 빚은 수천만 원으로 불어났고, 하루하루 폐업 고민만 깊어진다.

김 씨는 “빚을 갚을 길이 막막해서 접으려고 해도 폐업 비용조차 부담스럽다”며 “어디 다시 취직이라도 하고 싶은데 받아주는 곳이 있을지 모르겠다”고 씁쓸히 웃었다.

퇴직금으로 ‘제2의 인생’ 꿈꿨지만… 3년 못 버티고 빚더미

평생 모은 퇴직금을 들고 “제2의 인생”을 꿈꾸며 뛰어드는 창업. 그러나 현실은 냉혹하다.

10명 중 4명이 창업 후 3년 내에 문을 닫고, 그때쯤엔 이미 빚이 1억 원을 훌쩍 넘는다. 폐업 정리에만 수천만 원이 들고, 결국 남는 건 경제적 부담뿐이다.

중소기업중앙회의 ‘2025 폐업 소상공인 실태조사’에 따르면, 창업 후 3년 이내 폐업 비율은 무려 39.9%에 달했다.

폐업 시점의 평균 부채는 1억 236만 원, 폐업 처리 비용도 평균 2188만 원에 이른다. 한 번 실패하면 손실이 눈덩이처럼 불어나는 구조다.

폐업 사유로는 매출 부진(86.7%)이 가장 많이 꼽혔다. 특히 내수 경기 침체로 고객이 줄어든 점(52.2%)이 컸고, 인건비 상승(49.4%), 원재료비 부담(46%), 임대료 등 고정비 증가(44.6%)도 사업자의 목을 조였다.

외식업이라면 배달 플랫폼 수수료 인상(35.6%)이 또 다른 악재다. 지난해 배달의민족이 수수료를 6.8%에서 9.8%로 인상하면서, 업주들은 “팔수록 손해”라는 비명을 질렀다.

폐업 후 생계 막막… 지원제도도 몰라 발만 동동

그럼에도 불구하고 퇴직 후 창업을 택하는 60대 이상 인구는 계속 늘고 있다. 통계청에 따르면, 2024년 기준 60대 이상 사업체 수는 전년 대비 4.4% 증가해 역대 최고치를 찍었다.

퇴직 후 마땅한 일자리를 찾지 못하고 자영업으로 내몰리는 현실을 보여주는 수치다. 하지만 이들의 생존율은 높지 않다.

최근 10년간 서울 지역 외식업 평균 운영 기간은 2.8년에 불과하고, 3년을 넘기는 곳은 절반도 채 안 된다. 5년 이상 버티는 업체 비율은 35.1%로 더욱 떨어진다.

폐업 이후에도 어려움은 이어진다. 폐업 소상공인들이 꼽은 가장 큰 고충은 ‘폐업 후 생계 유지’(31.1%)였다.

정부의 지원 제도도 제대로 활용되지 못한다. 78.2%가 희망리턴패키지나 새출발기금 등의 지원을 받지 않았고, 이 중 66.9%는 “제도 자체를 몰라서” 신청조차 못했다고 답했다.

재취업을 하려 해도 일자리 부족과 연령 제한에 막혀 다시 시작하기는 쉽지 않다. 은퇴 이후의 삶이 창업이라는 막연한 도전으로 내몰리지 않으려면, 정부와 사회가 체계적인 지원과 현실적인 정책을 마련해야 한다.

이제는 무작정 창업에 뛰어드는 것이 아니라, 퇴직 후에도 지속 가능한 삶을 보장할 수 있는 안전망이 절실한 때다.

퇴직금을 노리는 사람들이 너무많음 ,성실하고 실력이 있더라도 식재료나 부품등에 어떻해서든 장난을 쳐서 못버티게하더라

이런 어둡고 지저분한 사회인지 몰랐음

그리고 아파트단지에 있을경우 배달도 같이해야됨 , 몇년지나면 한정된소비자들싫증을내서

그리고 아파트단지에 있을경우 배달도 같이해야됨 , 몇년지나면 한정된소비자들이 싫증을내서 손님이 점점줄어듬

아무리성실하고 실력이 있더라도 , 식재료에장난을치든 부품에장난을치든 해서 어떻해서든 문닫게하더라

고국은 기초가 부실한 나라 이다 모든 면에서