자영업자 폐업 시 최대 600만원 지원, 정책 전면에

‘버티기’ 대신 신속 정리…출구를 제도화한 정부

폐업도 관리 대상, 현장 안착 여부는 과제

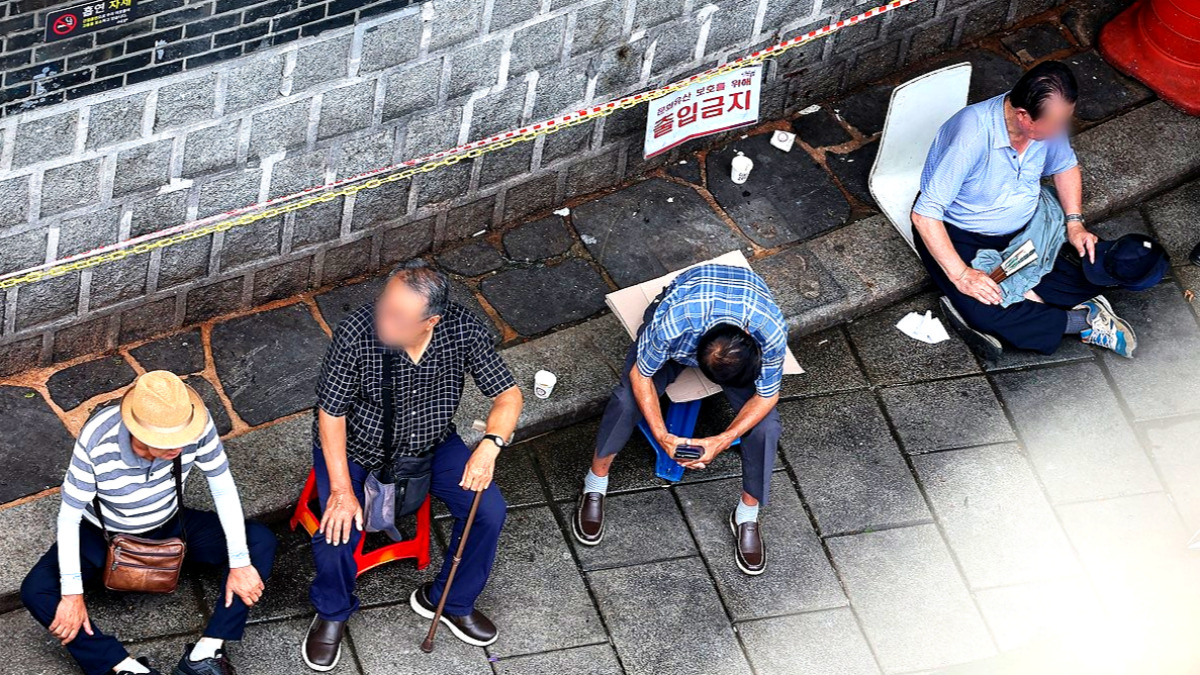

자영업자가 문을 닫는 순간, 정부가 최대 600만원의 점포철거비를 지원하는 정책이 전면에 등장했다. 한때는 잘 알려지지 않았던 제도가 이제는 ‘신속 폐업’이라는 이름으로 정책의 중심에 섰다.

최근 중소벤처기업부가 내놓은 2026년 업무계획은 자영업을 바라보는 시선이 어떻게 달라지고 있는지를 분명히 보여준다.

폐업에도 출구를 만들다…최대 600만원 철거비가 던진 신호

그동안 자영업 정책의 기본 방향은 버티기였다. 대출을 늘리고, 임대료 부담을 덜어주고, 다시 일어설 기회를 주는 데 초점이 맞춰졌다. 폐업 지원은 없지 않았지만, 재기 프로그램의 한 과정처럼 뒤에 붙어 있었다.

점포를 정리하는 비용을 일부 보전해주는 제도도 있었지만, 신청 절차가 복잡했고 지원 규모도 체감하기 어려웠다.

실제로 폐업을 결심한 뒤 실행까지 평균 1년 넘게 걸린다는 조사 결과는, 많은 자영업자가 손실을 키운 채 시간을 보내고 있음을 보여준다.

이번 계획에서 달라진 대목은 접근 방식이다. 중기부는 대출을 보유한 소상공인 300만 명을 상시로 들여다보고, 위기 신호가 포착되면 정책적으로 먼저 손을 내밀겠다는 구상을 내놨다.

그중 약 10만 명을 선별해 폐업 지원과 회생 절차로 신속히 연결한다는 구상이다. 특히 눈에 띄는 대목은 점포철거비 지원이다. 최대 600만원을 명확히 제시하며, 폐업을 선택할 때 마주하는 현실적 부담을 덜겠다는 뜻을 드러냈다.

“폐업도 선택지” 정부의 인식 변화…출구를 제도화하다

이 금액 자체가 전례 없는 수준은 아니다. 과거에도 수백만원 규모의 지원은 있었다. 하지만 이번에는 성격이 다르다.

폐업을 숨기거나 미루기보다, 필요하다면 빠르게 정리하는 선택도 정책이 인정한 셈이다. “망하지 않을 것”이라는 기대 대신, 데이터로 현실을 보여주고 판단을 돕겠다는 설명도 같은 맥락이다.

중기부는 자영업자 수를 인위적으로 줄일 생각은 없다고 밝혔다. 다만 100만 폐업 시대에 정부의 역할은, 손실이 커지기 전 출구를 마련하는 데 있다는 인식이 담겼다. 회생법원 연계와 절차 간소화, 비용 지원이 함께 제시됐다.

이번 정책 변화는 자영업을 실패와 낙오의 이야기로만 보지 않겠다는 신호이기도 하다. 장사를 접는 순간까지 제도권 안에서 관리하고 지원하겠다는 접근은 이전과 다른 그림을 그린다.

다만 이런 변화가 현장에서 얼마나 신속하고 공정하게 작동할지는 과제로 남아 있다. 폐업의 부담을 정책이 얼마나 덜 수 있을지, 이 흐름이 자영업 생태계에 어떤 변화를 낳을지는 지켜볼 필요가 있다.

소비쿠폰 풀으며 된다더니 , 면허취소 검토 하라니 누가 공사를 하고 경기가 돌아 가겠소 ??

이넘의 정부,장난질이 심하다.