“미래에는 공해가 없는 차가 반드시 필요하다. 전기차를 개발하라.”

1990년, 故 아산 정주영 현대그룹 명예회장은 울산 연구소에 ‘전기차 개발 특명’을 내렸다. 테슬라가 세상에 나오기도 전인 35년 전, 현대차는 이미 국내 최초의 전기차 ‘쏘나타 EV’를 만들어내며 미래를 준비했다.

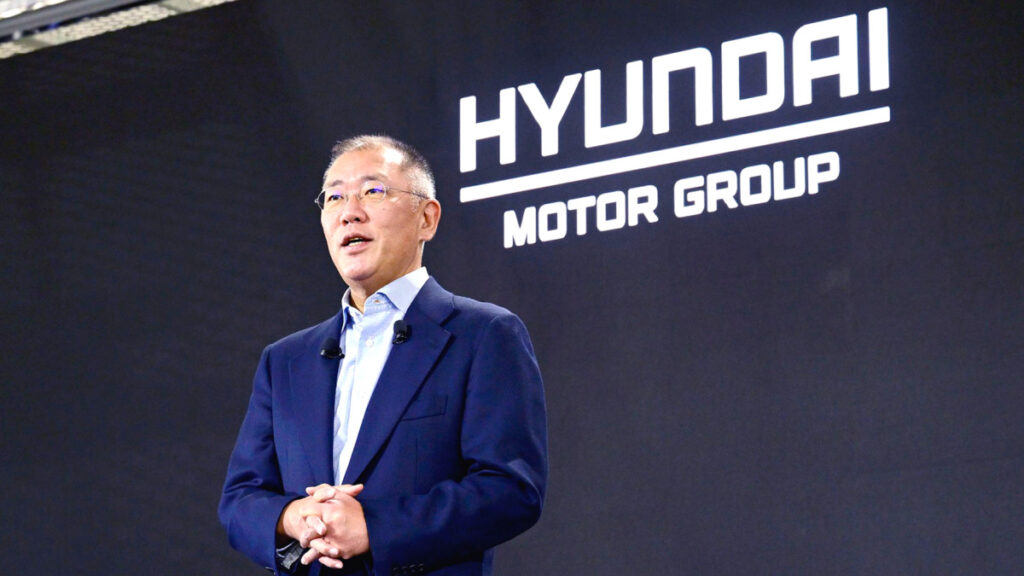

할아버지의 선구안(先見之眼)은 손자인 정의선 회장에게로 이어졌다.

정 회장은 “추격자가 아닌 선도자가 되겠다”며 전용 플랫폼 E-GMP에 사활을 걸었다. 3대에 걸친 35년의 집념, 현대차의 전기차 역사는 그 어떤 글로벌 기업보다 깊고 단단했다.

하지만 2026년, 이 거대한 ‘전기차 굴기’의 꿈이 흔들리고 있다. 정주영 회장이 전기차를 지시할 때 냉장고 부품이나 만들던 중국 후발주자들에게 판매량에서 처참하게 밀려났기 때문이다.

’35년 역사’ 현대차 vs ’30년 후배’ 중국차

현대차그룹의 지난해 글로벌 전기차 성적표는 8위(61만 대)다.

반면, 현대차가 쏘나타 EV를 만들고도 6년이나 지나서야 자동차 사업을 시작한(1997년) 중국 지리그룹은 222만 대를 팔아치우며 2위에 올랐다. 심지어 ‘짝퉁차’ 오명을 썼던 체리자동차에게마저 순위를 내줬다.

정주영의 ‘선견지명’과 정의선의 ‘기술 경영’이 합작해낸 세계 최고 수준의 기술력이, 막상 시장에서는 중국의 ‘가성비’와 ‘물량 공세’에 무릎을 꿇은 셈이다.

할아버지가 씨앗을 뿌리고 손자가 꽃을 피우려던 찰나, 30년 늦게 뛰어든 중국 기업들이 밭을 통째로 갈아엎어버린 형국이다.

“최고를 만들라”는 꿈, 실이 되었나

전문가들은 현대차의 패배 원인을 역설적이게도 ‘기술에 대한 집착’에서 찾는다. 정의선 회장은 “세계 최고의 전기차”를 주문했고, 그 결과물인 아이오닉 5와 EV6는 기술적으로는 완벽했지만 가격이 비쌌다.

반면, 기술로는 현대차를 이길 수 없었던 중국 기업들은 “엔진은 포기하고 전기차로 판을 엎자”며 ‘적당한 성능에 싼 가격’으로 승부수를 띄웠다.

소비자들이 전기차 캐즘(수요 둔화) 시기에 지갑을 닫으면서, 현대차의 ‘고품질’보다는 중국차의 ‘가성비’를 선택한 것이다.

할아버지의 유지(遺志), 손자는 지킬 수 있을까

관계자는 “정주영 회장의 목표는 기술 과시가 아닌 시장 선도였다”며 “정의선 회장이 그 꿈을 이루려면 기술 우위를 넘어 BYD 등에 맞설 ‘대중성’ 확보가 시급하다”고 지적했습니다.

30년 후배들에게 밀려난 굴욕. 현대차가 다시 ‘선도자’의 자리를 되찾을지, 아니면 이대로 기술만 좋은 ‘만년 유망주’로 남을지, 정의선 회장의 다음 스텝에 35년 역사의 명운이 걸려있다.

기아 전기차는 디자인이 매우 좋지 않습니다. K5에 전기차 출시 해 보아요!!

전기차의 핵심은 자율운행(FSD)와 전고체 배터리다. 현기차는 잘못된 판단와 강성 노조 때문에 실기했다. 판을 뒤집기에는 이미 역부족이다. 언제 망하느냐 폭망하느냐가 관건일 뿐이다.

기자야 너 글씨쓸때 언어장애 오냐?? 문장이 참 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ