SKT 유심 유출, 피해자가 대리점 전전

미국은 클릭 한 번 보상… 한국은?

최근 SK텔레콤 유심 정보 유출 사태를 둘러싸고 피해자들의 분노가 좀처럼 가라앉지 않고 있다.

개인정보가 털린 것도 모자라, 이후 조치마저 ‘각자도생’식으로 흘러가고 있다.

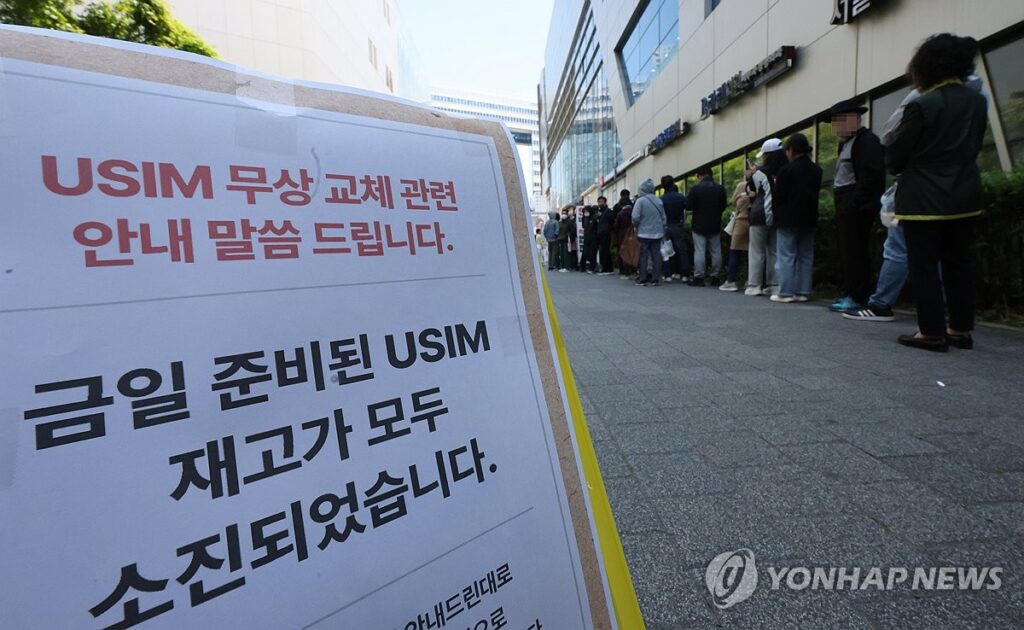

SK텔레콤은 유심을 무료로 교체해주겠다고 했지만, 정작 이용자들은 무더운 날씨 속에서 대리점을 찾아다니고, 길게 늘어선 줄을 견디며 직접 유심을 바꿔야 하는 상황이다.

결국 예약부터 방문까지 모든 절차를 소비자가 알아서 해야 하는 상황이다. 고객 입장에서는 “문제를 일으킨 건 기업인데, 왜 우리가 시간과 발품을 들여 해결해야 하냐”는 불만이 커질 수밖에 없다.

“움직인 자만 구제받는다”… 법정으로 번진 유심 유출 사태

이런 분위기 속에서, 최근 유심 정보 유출 피해자들이 직접 법적 대응에 나서고 있다. 로피드 법률사무소는 SK텔레콤을 상대로 1인당 50만 원의 위자료를 청구하는 지급명령을 법원에 신청했으며, 현재 1,500명 넘는 인원이 소송 참여 의사를 밝혔다.

또 다른 법무법인과 시민단체들도 손해배상 청구에 돌입하면서, 유심 유출 사태는 서서히 법정 공방의 국면으로 옮겨가고 있다.

하지만 이 같은 움직임에도 국내 피해자들이 실제로 배상받을 수 있을지는 미지수다. 한국에서는 미국처럼 대표 소송이 전체 피해자에게 자동 적용되는 구조가 아니기 때문이다.

소송에 참여하지 않으면 아무리 큰 피해를 입었어도 보상은 ‘남 얘기’가 된다. 다시 말해, 피해자가 본인이 피해자라는 걸 증명하고 직접 움직이지 않으면 아무런 보호도 받을 수 없는 구조인 것이다.

미국은 자동 보상, 한국은 자력 구제… 끝없는 ‘피해자의 책임’

반면 미국에서는 같은 일이 벌어지면 상황이 전혀 다르다. 예컨대 2017년, 미국 신용평가사 에퀴팩스는 약 1억 4,700만 명의 개인정보를 유출한 뒤 7,500억 원 규모의 보상에 합의한 바 있다.

당시 피해자들은 별도의 소송 없이도 웹사이트를 통해 간단한 신청만으로 보상을 받을 수 있었고, 내용도 다양했다.

4년간의 무료 신용 모니터링 서비스, 최대 2,700만 원 상당의 실손해 보상, 문제 해결에 소요된 시간에 대한 시간당 3만 원 수준의 금전 보상까지 포함됐다.

또 다른 예시로, 2021년 고객 정보가 대거 유출된 T-모바일은 4,800억 원, 야후(Yahoo)는 수차례 유출 끝에 1,600억 원 규모의 배상 기금을 조성했다.

이들 기업은 법적 책임을 회피하기보다, 장기 소송에 따른 브랜드 이미지 타격을 우려해 먼저 합의안을 내놓는 데 집중했다.

또 대부분의 피해자들이 청구만 하면 자동으로 혜택을 받을 수 있도록 시스템을 설계했다. “피해자 구제는 기업의 몫”이라는 인식이 명확한 셈이다.

하지만 한국은 그 반대다. 법적 구조상, 공동소송이나 선정당사자 소송처럼 참여자 중심의 보상 체계만 허용돼 있어, 비참여자는 배상에서 자동 제외된다.

정보 유출 피해를 입었어도 ‘내가 움직이지 않으면 아무 일도 일어나지 않는다’는 현실은 피해자의 무력감을 키운다. 특히 이번 사태에서 SKT는 현재까지 구체적인 배상 계획을 밝히지 않았고, ‘유심보호서비스’ 가입 안내 외에 추가적인 보호 조치는 뚜렷하게 드러나지 않고 있다.

“왜 피해자가 뛰어야 하나”… 제도와 시스템에 던져진 질문

결국 이번 사건은 개인정보 보호 체계의 문제뿐 아니라, 피해 구제를 둘러싼 법적 시스템 전반의 허점을 고스란히 드러냈다.

피해자들이 분노하는 건 정보 유출 자체보다, 이후 SKT의 대응 방식 때문이다. 필요한 조치를 소비자가 스스로 감당해야 한다는 인식이 쌓이고 있다. “내 정보가 털렸는데, 왜 나만 뛰어야 하느냐”는 목소리는 그런 불만을 드러낸다.

과연 이번 사태가 제도 개선의 계기가 될 수 있을까. 기업의 책임감, 법적 대응 구조, 소비자 권리 보호 시스템 모두에 질문이 던져진 지금, 향후 법원의 판단과 사회적 논의의 방향이 어느 쪽을 향하게 될지 주목된다.

거지같은 법 바꿔라!!

힘업고나이든우리는어떻게요,

아침 8시부터 9시반까지 줄서있다가

유심칩 없다 해서 그냥 왔어요 기가막힘

선진국은 고사하고 중진국 문턱 쯤에

있는 사기공화국 개한민국

역시.. 약자나 국민을 외면하고. 대기업만 사고도는.. 그래서 우리는 아직 후진국이야..