AI로 자동 요약된 내용입니다. 자세한 내용은 본문을 확인해주세요.

- 한국은 초고령 사회로 진입했습니다.

- 노인들의 경제적 어려움이 심각합니다.

- 노후 준비 부족으로 근로가 계속됩니다.

한국은 초고령 사회로의 진입과 함께 노인들의 경제적 곤란이 심화되고 있습니다.

- 65세 이상 인구가 전체의 20.3%를 차지합니다.

- 연금을 받는 노인은 51.7%에 불과하며 금액도 부족합니다.

- 노인들의 삶의 만족도는 전체 평균보다 낮습니다.

한국은 초고령 사회에 진입했지만, 노인의 삶의 질은 여전히 낮습니다.

고령층의 경제적 어려움은 불충분한 연금 시스템에서 비롯되며, 이에 따라 많은 노인들이 계속해서 일하고 있습니다.

- 65세 이상 고령인구가 전체 인구의 20.3%를 차지합니다.

- 연금을 받는 고령층은 51.7%에 불과하며, 월평균 수령액 86만 원은 최소생활비에 미치지 못합니다.

- 고령자 중 35.5%만이 현재 삶에 만족한다고 응답했습니다.

- 55~79세 고령층 경제활동인구가 1000만 명을 넘어섰습니다.

- 노인 인구 비중은 향후 더욱 증가할 전망입니다.

최소생활비 감당 못하는 노년층

절반만 연금 받는 현실적 문제

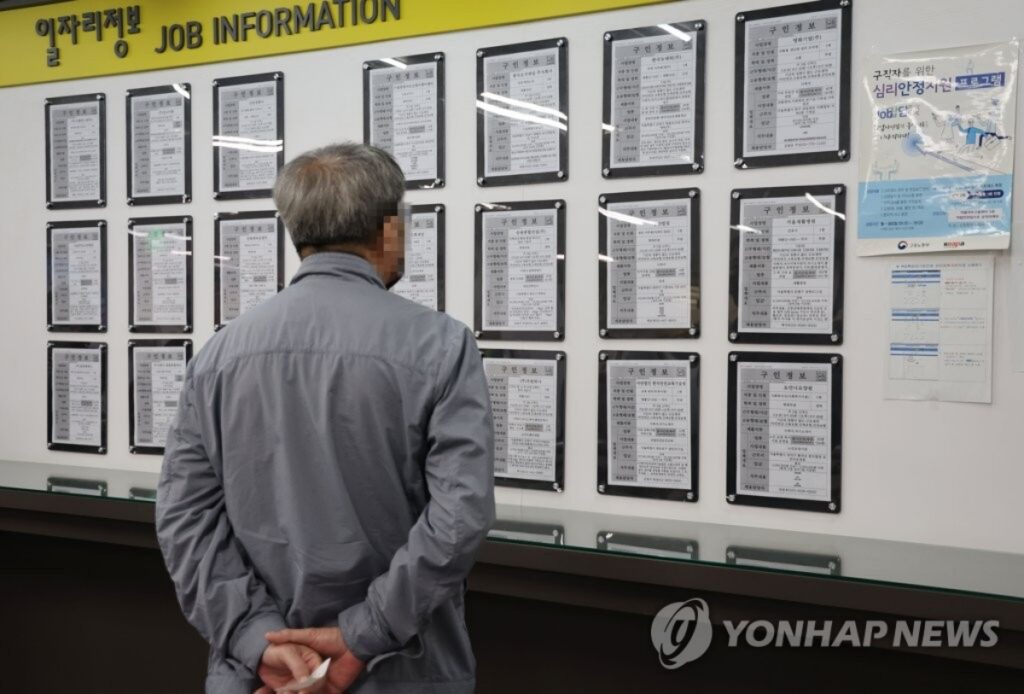

일터 떠나지 못하는 노인들

일터에서 평생 땀 흘리고 맞이한 노년기, 그러나 휴식 대신 또 다른 생존전쟁이 시작됐다.

경제적 여유는커녕 생계유지조차 버거운 노인들이 늘면서 ‘오래 사는 것’이 축복이 아닌 부담으로 다가오는 현실이 펼쳐지고 있다.

🗳 의견을 들려주세요

노령층의 연금 문제, 사회적 해결이 필요할까?

연금만으론 살 수 없는 노인들의 현실

65세 이상 고령인구가 전체 인구의 20.3%를 차지하며 한국이 ‘초고령 사회’에 공식 진입했지만, 노년의 삶의 질은 여전히 열악하다.

통계청이 29일 발표한 ‘2025년 고령자 통계’에 따르면 OECD 회원국 중 한국 은퇴 연령층의 상대적 빈곤율이 39.8%로 가장 높은 수준이다.

고령층의 경제적 어려움은 불충분한 연금 시스템에서 기인한다. 통계청 조사 결과 연금을 받는 고령층은 전체의 51.7%에 불과했다.

월평균 연금 수령액은 86만 원으로, 노인 1인 기준 최소생활비 136만 1000원에 크게 못 미쳤다.

늘어나는 고령인구, 낮아지는 삶의 만족도

연금만으로 생활이 어려운 가운데 고령인구는 계속 증가하고 있다. 올해 65세 이상 고령인구는 1051만 4천 명으로 처음으로 1000만 명을 넘어섰다.

통계청은 고령 인구 비중이 2036년 30%, 2050년 40%를 초과할 것으로 전망했다. 이러한 경제적 불안정은 고령자들의 삶의 만족도에 직접적인 영향을 미치고 있다.

현재 삶에 만족한다고 응답한 고령자는 35.5%로 전체 인구 평균(40.1%)보다 낮았다. 자신의 사회·경제적 성취에 만족한다는 비율도 33.2%로 전체 평균(35.7%)에 미치지 못했다. 고령자의 13.8%는 현재 삶에 불만족하다고 응답했다.

노후까지 이어지는 근로 현실, 73세까지 일하는 시대

이러한 상황에서 대다수 노인들은 생계를 위해 일자리를 찾고 있다. 올해 5월 55~79세 고령층 경제활동인구는 1001만 명으로 사상 처음 1000만 명을 넘어섰다.

💡 왜 한국 노인들은 계속 일해야 할까요?

한국의 노인들은 불충분한 연금 시스템으로 인해 경제적 어려움을 겪고 있습니다.

- 전체 고령층의 51.7%만이 연금을 수령하고 있습니다.

- 월평균 연금 수령액은 최소생활비에 크게 못 미칩니다.

- 이로 인해 많은 노인들이 생계를 위해 계속 일해야 하는 상황입니다.

취업자는 978만 명에 달했다. 고령자가 일하는 가장 큰 이유로는 ‘생활비 보탬'(51.3%)이 꼽혔다.

기대수명 증가도 노인 근로 현실에 영향을 미치고 있다. 2023년 기준 65세의 기대여명은 21.5년, 75세는 13.2년으로 전년 대비 각각 0.7년, 0.6년 증가했다.

이에 따라 고령층의 근로 의지도 높아지고 있다. 고령층 중 장래에 일하기를 희망하는 사람은 69.4%에 달했으며, 평균 희망 근로 연령은 73.4세로 조사됐다.

전문가들은 노후 준비가 부족한 상태에서 기대수명만 늘어나는 ‘돈 없는 장수 시대’가 현실화됐다고 지적한다.

고령화 문제 해결을 위해서는 노인 빈곤 해소와 삶의 질 개선이 시급하다는 목소리가 커지고 있다. 단순한 수명 연장이 아닌 존엄한 노후를 보장할 수 있는 사회적 안전망 강화가 필요한 시점이다.