학업도 승진도 외면… 청년이 등을 돌렸다

“열심히 해도 보상이 없다”는 냉소 퍼져

출산 장려금보다 무너진 신뢰가 더 문제

지난해, 무려 1만 8천여 명의 일반고 학생들이 학업을 중단했다. 최근 5년간 가장 많은 수치다.

이 숫자는 하나의 중소도시 인구에 맞먹는다. 교실이 비고, 졸업장을 포기한 10대들이 거리로 내몰리고 있다.

이는 단순한 통계가 아니다. 우리 사회의 미래를 떠받칠 기반이 무너지고 있다는 분명한 경고음이다.

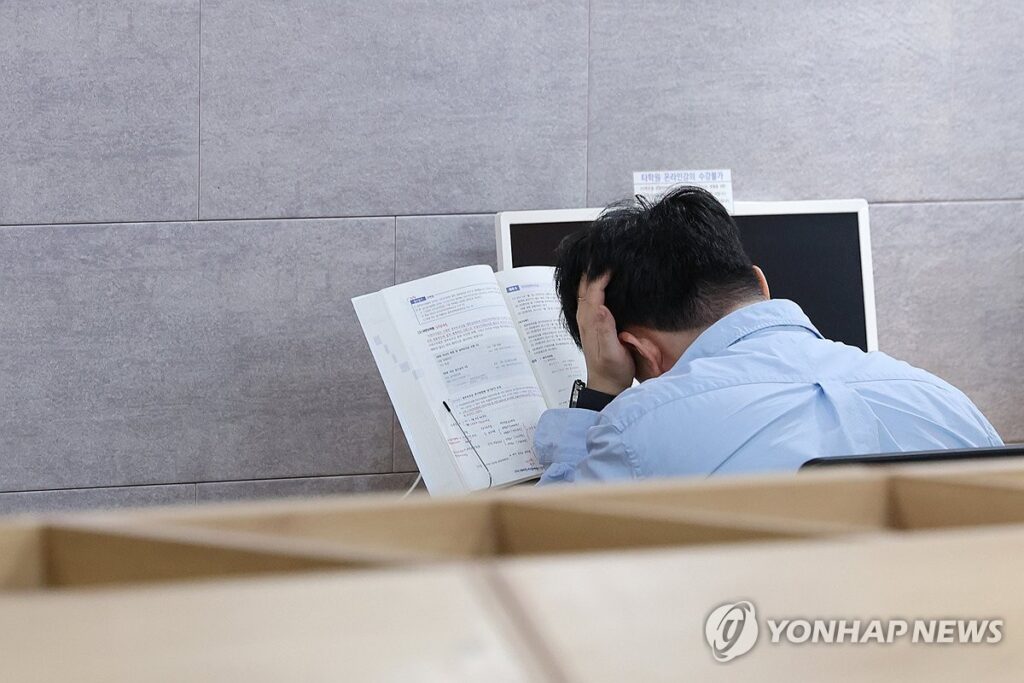

“열심히 해도 달라지는 게 없다”… 학업도, 승진도 외면하는 청년들

이런 상황에서도 정부는 저출생 해결에 더 주력하고 있다. 물론 저출생 해결이 시급한 것은 맞다. 하지만 중요한 것은 전체적인 사회 체질 개선이다.

2024년부터 첫째아에게 200만 원, 둘째아부터는 300만 원을 지급하는 ‘첫만남이용권’이 대표적이다. 0세 아동에게 매달 100만 원을 주는 ‘부모급여’도 있다.

하지만 정작 청소년들은 정규 교육 과정에서 스스로 이탈하고 있다. 학교 공부를 열심히 해도 원하는 미래를 그릴 수 없다는 절망감 때문이다.

이 내신 경쟁에서 밀린 학생들이 검정고시를 택하고 있다. 검정고시는 학교를 다니지 않고도 졸업 자격을 얻는 시험이다.

이들은 수능 정시로 대학에 가려 한다. 정해진 길에 대한 불신이 얼마나 팽배한지를 보여주는 현상이다.

이러한 무기력감은 학생들만의 이야기가 아니다. 취업에 성공한 직장인들 사이에서는 ‘승진 기피’ 현상이 뚜렷하다.

한 설문조사에서 2030 직장인의 절반 이상이 임원 승진에 뜻이 없다고 답했다. 가장 큰 이유는 ‘책임져야 하는 위치에 대한 부담감’이었다.

승진하면 책임과 스트레스는 늘어나지만 보상은 턱없이 부족하다. 저녁이 있는 삶도 요원해진다.

치열하게 경쟁해 조직의 별이 되기보다는 적당한 위치에서 현재의 삶을 지키려 한다. 이런 소극적 생존 전략이 젊은 세대의 보편적 정서가 되었다.

자유 아닌 불안의 선택… 한국 청년, 일본 ‘프리터’를 닮아간다

이웃 나라 일본도 상황이 비슷하다. ‘프리터족’이라는 용어가 있다. 정규직 대신 아르바이트로 생계를 유지하는 젊은이들을 말한다.

이들은 조직에 얽매이지 않고 자유로운 삶을 추구한다고 하지만, 실상은 다르다. 평생직장의 신화가 붕괴하고 미래에 대한 희망을 잃어버린 세대의 고뇌가 담겨 있다.

한국도 이 길을 따라가고 있다. 더 이상 일의 성취나 조직 내 성공에서 삶의 의미를 찾지 못하는 청년들이 늘고 있다.

문제의 핵심은 사회의 ‘기초 체력’이다. 아이를 낳으면 얼마를 주겠다는 단발성 처방으로는 근본적인 해결이 불가능하다.

우리 사회는 기본적인 신뢰를 잃어가고 있다. 청소년들이 학교에서 꿈을 키우고, 청년들이 직장에서 미래를 설계하며, 모든 세대가 노력한 만큼의 보상과 안정을 기대할 수 있어야 한다.

출생률을 높이는 정책도 중요하지만, 그보다 먼저 무너진 사회의 활력을 되살려야 한다.

학생들이 학교를 떠나고 직장인들이 승진을 포기하는 사회에서 아이들의 웃음소리를 기대할 수는 없다.

지금 우리에게 필요한 것은 당장의 출산 장려금이 아니라, 이 땅의 모든 구성원이 희망을 갖고 내일을 살아갈 수 있는 사회 전체의 체질 개선이다.

그런데 기자님의 의견은 없나요..

저는 경쟁을 줄이는 방법의 하나로 독일과 같은 사회제도를 추천합니다. 대졸과 고졸의 급여거거의 비슷하고 사회적인 지위도 유사하기 때문에 꼭 대학을 갈 필요가 없습니다..

자본소득이 노동소득을 넘은지 오래고 기회의 평등이 없는데 희망이 있냐 놀고들 있네 다 해먹어라 의사 검사