AI로 자동 요약된 내용입니다. 자세한 내용은 본문을 확인해주세요.

- 중국의 ‘쓰촨함’이 첫 해상 테스트 실시

- 전자기식 사출기 탑재로 주목

- 중국 해군의 빠른 발전 우려

중국 해군이 새로운 강습상륙함 ‘쓰촨함’의 해상 테스트를 시작했다. 이 함정은 전자기식 사출기를 탑재하여 주목받고 있다.

- 쓰촨함은 다수의 무인기와 헬기 운용 가능

- 전자기식 사출기 탑재로 세계 최초 강습상륙함

- 중국 해군 전력의 빠른 확대 우려

중국의 신형 강습상륙함 ‘쓰촨함’이 첫 해상 테스트를 시작했다. 이 함정은 전자기식 사출기를 탑재하여 주목받고 있으며, 다수의 무인기와 헬기를 운용할 수 있는 능력을 가지고 있다.

쓰촨함은 작전 수행에 있어 대만과 남중국해 등에서 유용할 것으로 평가되며, 중국 해군의 빠른 발전 속도를 보여준다.

- 쓰촨함은 최초로 강습상륙함에 전자기식 사출기 탑재

- 전자기식 사출기는 최신 기술로 미국과 중국 일부 항공모함에만 탑재

- 중국은 푸젠함 포함 3척의 항공모함 보유

- 중국 해군의 대형 함정 개발 속도에 대한 인접 국가들의 우려 증가

해상 테스트 실시하는 쓰촨함

전자기식 사출기 시험도 진행

중국 해군의 빠른 발전 우려

중국의 첫 076형 강습상륙함 ‘쓰촨함‘이 전자기식 사출이 시험에 이어 이번에는 첫 항행 시험에 돌입했다.

다수의 무인기를 운용할 수 있는 것으로 알려진 쓰촨함은 국내외 전문가들 사이에 이른바 ‘드론 항모’라는 이름으로 불리고 있는 중국의 신형 함정이다.

본격적인 해상 테스트에 돌입한 쓰촨함

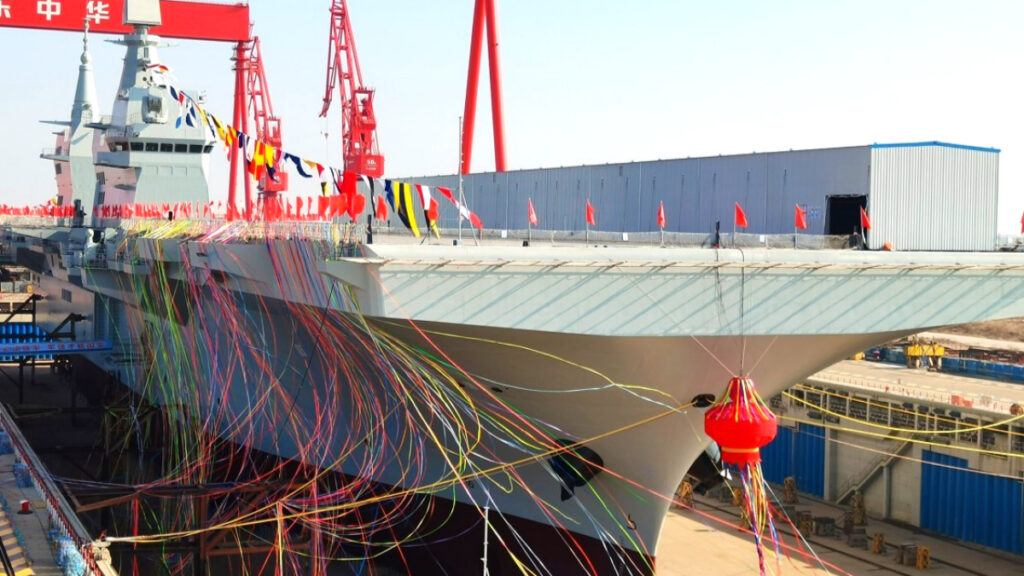

중국 관영 매체 보도에 따르면 쓰촨함은 지난 14일 상하이 후둥중화조선소에서 출행해 관련 해역에서 첫 항행 시험 임무를 실시했다.

이번 해상 테스트는 주로 쓰촨함의 동력과 전력 등 시스템 신뢰성과 안정성을 검사하고 검증하는 절차가 진행되는 것으로 알려졌다.

중국 언론 매체는 쓰촨함이 지난해 12월 진수된 이후 계류 시험과 장비 설치 조정 등이 완료되어 해상 테스트의 기술적 조건이 갖춰졌다고 전했다.

쓰촨함은 무인기 이외에도 다수의 헬기를 운용할 수 있으며 상륙용 주정, 수륙 양용 장갑차 등도 탑재할 수 있어 대만과 남중국해 등에서의 작전 수행에 유용할 것이라는 평가를 받는다.

💡 전자기식 사출기가 무엇인가요?

전자기식 사출기는 항공모함에서 항공기를 발사하는 장치로, 최신 기술을 적용하여 기존의 증기식 사출기보다 효율적입니다.

- 기존의 증기식 사출기보다 더 빠르고 강력합니다.

- 미국과 중국의 최신 항공모함에만 탑재된 첨단 기술입니다.

세계 최초로 전자기식 사출기 장착

쓰촨함의 주요 특징 중 하나는 일반적인 강습상륙함과 달리 전자기식 사출기를 탑재하고 있다는 점이다. 전자기식 사출기는 항공모함의 사출기 중에서도 가장 최신 방식으로 미국의 제럴드 R. 포드급 항공모함과 중국의 푸젠함에만 탑재된 방식이다.

하지만 쓰촨함은 강습상륙함임에도 불구하고 이러한 전자기식 사출기를 탑재하고 있으며 지난 10월에는 전자기식 사출기를 시험한 것으로 추정하는 외신 보도가 등장하기도 했었다.

현재까지 쓰촨함의 전자기식 사출기가 어느 정도의 안정성을 가졌는지는 알려지지 않았으나 시험이 성공적으로 마무리되고 실전에 배치된다면 중국은 세계 최초로 강습상륙함에서 전자기식 사출기를 운용하는 국가가 된다.

중국이 강습상륙함에서 무인기에 더해 각종 고정익 전력을 투사할 수 있게 된다면 사실상 경항공모함과 다를 바 없는 전력이 될 수 있다는 우려도 나오고 있다.

🗳 의견을 들려주세요

중국 해군의 빠른 발전, 위협일까?

매우 빠른 중국의 해군 전력 확대 속도

현재 중국은 푸젠함을 비롯해 도합 3척의 항공모함을 운용하고 있으며 이는 전 세계에서 미국 다음으로 많은 수의 항공모함을 보유한 것이다.

여기에 쓰촨함보다 앞선 모델인 075형 강습상륙함만 해도 중국은 4척을 보유하고 있다. 075형 강습상륙함은 추정 만재 배수량이 약 4만톤 내외이며 이는 일반적인 경항공모함과 대등한 크기다.

현재 한국이 보유한 함정 중 가장 체급이 큰 독도급 대형수송함이 만재 배수량 기준 2만톤을 넘지 못한다는 것과 비교하면 중국은 대형 함정을 매우 빠르게 찍어내고 있는 것이다.

이 때문에 중국 해군의 규모는 미국조차 쉽게 볼 수 없을 정도로 거대해지고 있으며 한국 등 인접 국가들도 이에 대한 대응책을 강구해야 한다는 목소리가 높아지고 있다.