물가 안정엔 호재, 수출엔 악재…달러 약세 경고

환율 1,260원 되면 기업은 환차손 ‘직격탄’

기름값·여행비↓ 체감효과…정부는 금리 고민

월스트리트의 거물 투자자 폴 튜더 존스의 ‘달러 10% 하락’ 예측이 한국 경제에 거대한 파장을 예고하고 있다.

현재 1,300원대인 원·달러 환율이 1,260원 선까지 하락하면, 이는 숫자상의 변화에 그치지 않고 우리 생활과 산업 전반에 복합적인 연쇄 효과를 불러오는 ‘양날의 검’이 될 수 있다.

달러 약세에 웃는 소비자…울상 짓는 수출 기업

소비자들이 가장 먼저 체감할 변화는 ‘물가 안정’이다. 수입에 의존하는 원유 가격이 하락하며 기름값이 인하되고, 해외여행 경비와 온라인 직구 비용 부담도 눈에 띄게 줄어든다.

가령 미국에 유학 중인 자녀에게 매달 3,000달러를 보내는 가정은 수십만 원의 환차익을 누리게 된다. 수입 원자재 비중이 높은 커피전문점이나 베이커리 역시 원가 압박에서 벗어나 가격 인하 여력을 확보할 수 있다.

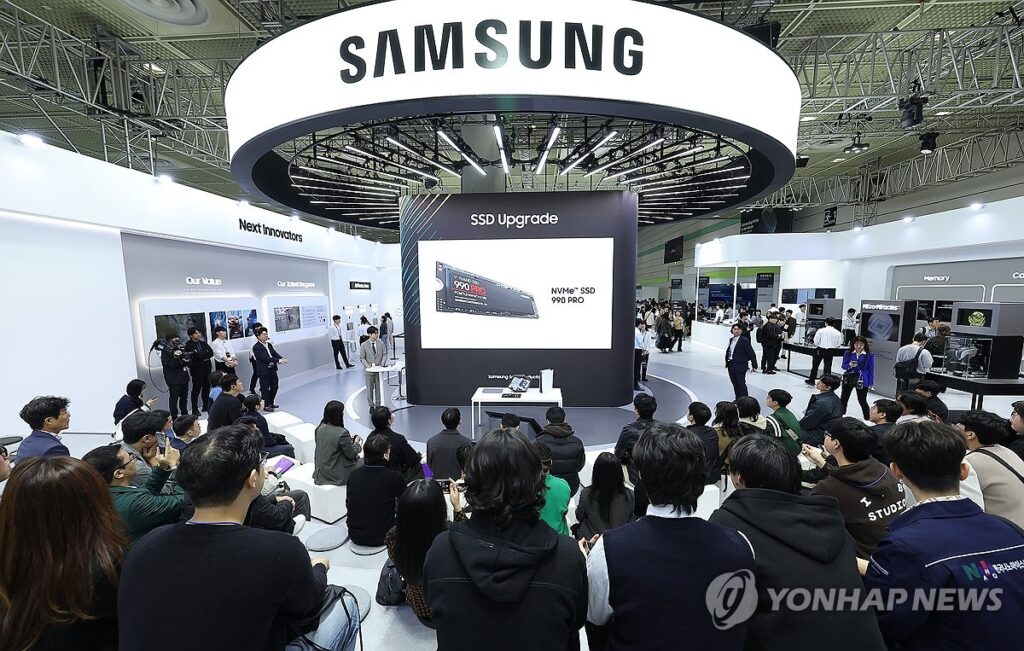

반면, 수출 전선에는 ‘빨간불’이 켜진다. 현대자동차·삼성전자 등 수출 대기업들은 달러로 벌어들인 수익을 원화로 환전할 때 고스란히 10%의 손실을 떠안게 된다.

이른바 ‘환차손’으로 인해 동일한 제품을 팔아도 원화 기준 매출과 수익성이 악화되는 것이다.

이는 곧 가격 경쟁력 저하로 이어져, 글로벌 시장에서 중국, 일본 등 경쟁국 제품에 밀리는 결과를 초래할 수 있으며, 그 충격은 대기업과 얽힌 수많은 중소 협력업체로까지 번질 수밖에 없다.

미국 주식 올라도 소용없다…환율 탓에 실속 빠진 투자

환율 하락의 충격파는 ‘서학개미’로 불리는 해외 투자자들에게도 미친다.

예컨대 미국 주식에 투자해 10%의 수익을 냈더라도, 달러 가치가 10% 하락하면 원화로 환산한 최종 수익률은 ‘0’에 수렴하는 ‘환율의 역설’을 마주하게 된다.

인바운드 관광 시장 역시 위축될 수 있다. 외국인 관광객 입장에서는 원화 가치 상승이 곧 한국 여행 경비의 상승을 의미하기에, 명동이나 제주 등 주요 관광지의 매력이 반감될 수 있다.

거시 경제 정책 운용의 셈법도 복잡해진다. 수입 물가 안정이 지속되면 한국은행은 인플레이션 압박에서 벗어나 현재의 고금리 기조를 전환할 명분을 얻게 된다.

금리 인하는 가계와 기업의 대출이자 부담을 덜어주는 긍정적 효과가 있지만, 동시에 풀린 유동성이 부동산이나 주식 시장으로 쏠려 자산 버블을 키울 수 있다는 우려도 공존한다.

한편, 원화 강세에 베팅하는 외국인 투자자금이 국내 증시와 채권 시장으로 유입될 가능성도 커진다.

외환보유액 지킬까, 수출기업 살릴까…정부의 ‘양손 저울’

산업계의 희비는 극명하게 엇갈린다. 달러로 유류비를 결제하는 항공·해운업계는 비용 절감으로 수익성 개선이 기대된다.

반대로 철강, 석유화학, 자동차 등 전통적인 수출 주도 산업은 환차손 직격탄을 맞게 된다.

특히 한국 경제의 버팀목인 반도체 업황이 아직 본격적인 회복 궤도에 오르지 못한 상황에서, 원화 강세는 실적 개선에 상당한 부담으로 작용할 전망이다.

정부의 정책적 딜레마는 깊어질 수밖에 없다.

수출 기업의 피해를 줄이고자 외환시장에 개입해 달러를 매수하면, 경제 위기의 ‘최후 보루’인 외환보유액이 소진된다.

그렇다고 원화 강세를 방관하면 수출 경쟁력 약화와 기업 실적 악화를 감수해야 한다. 역대 최고 수준인 가계부채 문제를 고려하면 섣부른 금리 인하도 부담스러운 만큼, 정책 당국의 고심은 깊어지고 있다.

결론적으로 달러 약세는 내수에는 ‘단비’가, 수출에는 ‘독배’가 될 수 있는 기회와 위협의 동전의 양면과 같다.

물가 안정이라는 혜택을 극대화하면서도, 수출 중심의 경제 구조가 받을 충격을 최소화해야 하는 과제를 안게 된 것이다.

앞으로 1년, 격랑 속으로 빠져들 환율 변동에 정부, 기업, 개인이 어떻게 대응하느냐가 한국 경제의 향방을 가를 중대 변수가 될 것이다.

모든건 긍정적 부정적 효과가 공존한다 쓸데없는 걱정

너무 당연한 야그

노무현 정권 때 환율 800원대였음. 그럼에도 날마다 사상최고 수출 실적을 기록했다. 환율이 내려가야 물가가 안정되고 내수가 살아난다. 원자재 단가가 내려가 기업운영에도 좋다.