국내 중고 거래, 이미 낸 세금 또 내는 이중과세 논란

유럽·일본은 마진과세·특례로 시장 활력 지켜내

83조 원으로 커질 국내 중고 시장, 제도 손질 시급

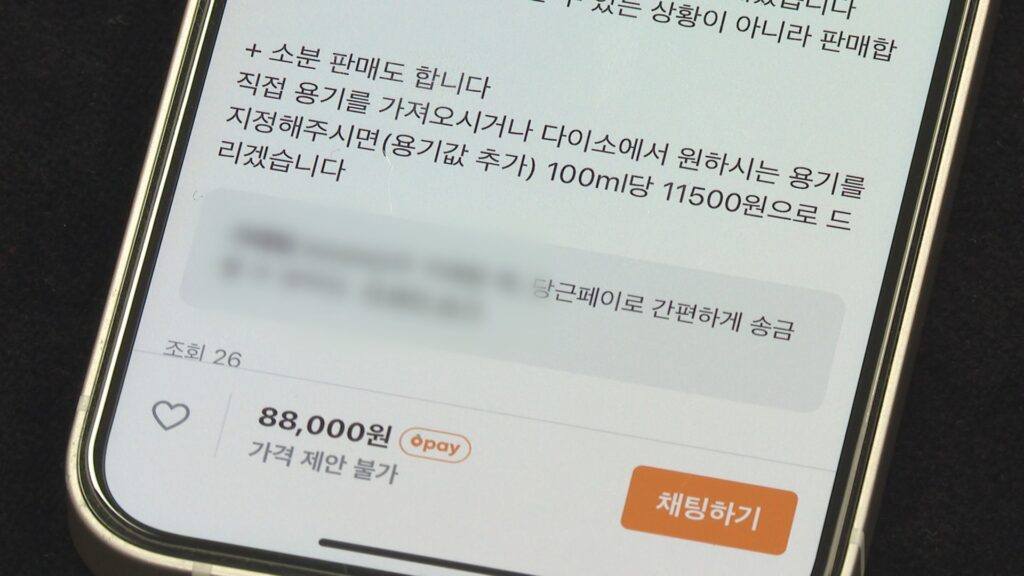

국내 중고 거래 시장이 폭발적으로 커지면서 세금 제도 개편 논의가 본격화되고 있다.

핵심은 ‘이중과세’ 논란이다. 소비자가 새 제품을 살 때 이미 부가가치세를 냈는데, 그 물건이 중고 시장을 통해 다시 거래될 때 또다시 세금이 붙는 구조가 과연 타당하냐는 질문이다.

중고 거래, 소비자도 사업자도 두 번 세금 내는 구조

현행 제도에서는 일반 소비자로부터 중고품을 사들인 사업자가 매입세액을 공제받을 방법이 없다. 세금계산서가 발행되지 않기 때문이다.

예를 들어, 소비자가 100만 원짜리 스마트폰을 새로 살 때 10만 원의 부가가치세가 이미 납부된다. 이후 이 스마트폰을 중고 상인이 50만 원에 사들여 60만 원에 다시 판다고 하자.

원칙대로라면 상인이 벌어들인 10만 원의 이익에 해당하는 세금만 내는 것이 맞다. 하지만 실제로는 전체 판매액에 대해 6만 원의 부가가치세를 부담하게 되고, 그중 5만 원은 이미 징수된 금액에 대한 ‘재과세’가 된다.

이런 구조가 시장 활성화의 발목을 잡는다는 지적이 쏟아지는 이유다.

해외에서는 이미 이 문제를 오래전에 풀어냈다. 유럽연합과 영국은 ‘마진 과세(Margin Scheme)’라는 방식을 적용한다.

말 그대로 판매 가격 전체가 아니라 매입가와 판매가의 차액, 즉 순이익 부분에만 세금을 매긴다. 중고차를 개인에게서 1천만 원에 사들여 1천200만 원에 판다면, 200만 원의 차액에 대해서만 세금을 내는 식이다.

일본도 비슷한 고민을 안고 있었다. 해법은 고물상 제도를 활용한 특례였다.

개인 등 비사업자로부터 중고품을 사올 때 세금계산서를 받지 못하더라도, 장부에 거래 내용을 기재하면 매입세액 공제를 인정해주는 것이다. 결과적으로 한국에서 논의 중인 ‘의제 매입세액 공제’와 유사한 효과를 낸다.

미국은 구조가 다르다. 판매세(Sales Tax)는 소비 단계에서 한 번만 부과되는 제도다. 처음 판매될 때만 세금이 붙고, 그 물건이 중고로 팔릴 때는 새로운 소비행위로 간주돼 다시 세금이 붙는다.

다만 단계별 정산을 거치는 부가가치세 구조가 아니기에, 유럽이나 한국식 ‘이중과세’ 논란은 상대적으로 덜하다.

국회·학계·업계 모두 “중고 과세 손질 시급” 한목소리

국내에서도 이 문제를 풀려는 움직임이 이어지고 있다. 국회에서는 중고품을 의제 매입세액 공제 대상에 포함시키는 법안이 여러 건 발의됐다. 중고 휴대폰에만 적용하자는 안도 있고, 모든 중고품에 확대하자는 안도 있다.

학계에서는 공제율을 중고차와 동일하게 맞추고, 제도를 통일해야 한다는 목소리가 나온다. 업계 역시 “이중과세 문제를 풀지 않으면 글로벌 경쟁에서 뒤처질 수 있다”며 제도 개선을 촉구한다.

중고 시장은 더 이상 ‘알뜰족의 선택지’에 머물지 않는다. 41조 원 규모에서 2030년 83조 원까지 성장할 것으로 전망되는 거대한 산업으로 떠올랐다.

그러나 세금 구조가 시장 현실을 따라가지 못한다면, 성장의 발목을 잡을 수 있다. 해외에서 이미 자리 잡은 ‘부가가치 중심 과세’ 원칙을 어떻게 국내 제도에 녹여낼지가 관건이다. 더 늦기 전에 합리적인 해법을 마련해야 한다.