유럽 전기차 반등 속 중국 배터리 급부상

K-배터리, 해외 거점 확장해 반격 나선다

국내 공장은 고부가·차세대 기술 허브로

유럽 전기차 시장이 다시 속도를 내고 있다. 순수 전기차 판매가 크게 늘고, 각국의 보조금 정책이 부활하면서 배터리 수요가 거세다.

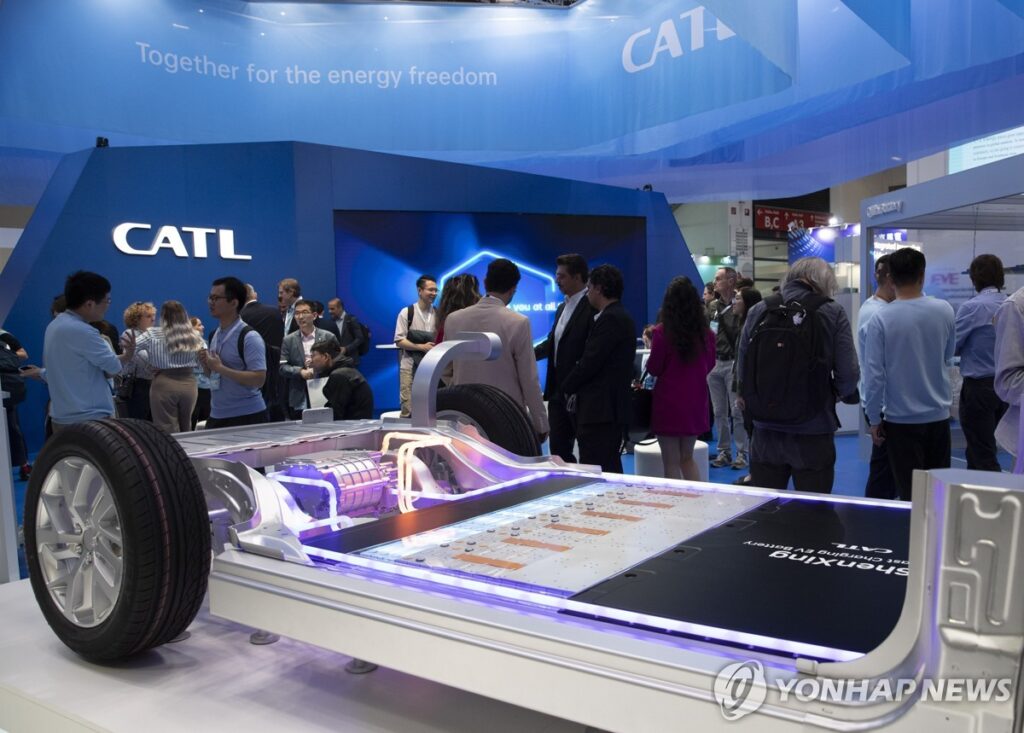

그러나 그 열기를 가장 먼저 잡아챈 건 중국이었다. 유럽연합이 중국산 전기차에 고율 관세를 부과하자, 중국 업체들은 재빨리 플러그인하이브리드로 방향을 틀어 시장 점유율을 키웠다.

그 결과 중국산 배터리의 유럽 점유율이 빠르게 올라갔고, 한국 3사(LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI)의 비중은 불과 2년 만에 약 3분의 1가량 감소했다.

해외 생산거점 확대…관세·물류·고객 대응까지 노린다

한국 배터리 업계는 이 흐름을 뒤집기 위해 전략을 바꾸고 있다.

전선은 해외다. 이미 폴란드, 헝가리, 미국 등지에 대규모 생산거점을 구축했고, 여기에 LFP(리튬·인산·철)처럼 원가 경쟁력이 높은 제품을 현지에서 바로 양산하는 계획이 이어지고 있다.

이는 물량 경쟁에 그치지 않고 관세와 물류, 고객사 대응까지 한 번에 해결하려는 포석이다. 실제로 북미와 유럽 현지 공장은 하나당 수십 기가와트시급 대형 설비로, 국내 공장의 몇 배에 달하는 생산능력을 갖추고 있다.

반면 국내 공장은 대규모 증설보다는 성격이 달라지고 있다. ‘마더 팩토리’로 불리는 오창, 서산, 울산 등의 거점은 신제품 양산 기술을 먼저 검증하고 공정을 안정화해 해외 공장에 이식하는 역할을 맡는다.

전고체 배터리나 차세대 원통형 셀처럼 높은 기술 완성도가 필요한 제품도 여기서 처음 상용화가 이뤄질 가능성이 크다.

국내 공장, 고부가 제품·차세대 기술의 전초기지로

일부 고부가가치 제품은 여전히 국내에서만 생산된다. 도심항공교통(UAM)이나 국방, 의료용 배터리처럼 안전성과 정밀성이 절대적인 영역이 대표적이다.

또한 한국 공장은 스마트팩토리 전환의 시험장이자, 글로벌 인력을 길러내는 ‘사관학교’ 기능을 함께 수행하고 있다.

최신 AI 품질검사와 자동화 설비를 우선 적용해 데이터를 축적하고, 이를 기반으로 해외 공장의 초기 가동률을 높인다. 동시에 숙련된 기술 인력을 현지에 파견해 안정화를 신속하게 지원한다.

사용 후 배터리에서 핵심 광물을 회수하는 재활용 사업도 국내에서 속도를 내고 있어, 원자재 확보 경쟁에서도 중요한 거점이 될 전망이다.

유럽 전기차 시장의 반등과 중국의 공세, 그리고 해외 현지화라는 거대한 흐름 속에서 한국 배터리 산업의 무게중심은 해외로 향하고 있다.

그러나 국내 거점은 생산지를 넘어 글로벌 사업의 두뇌와 심장으로 변모하며 새로운 역할을 준비하고 있다. 앞으로 이 변화가 어떤 결과를 가져올지 관심이 쏠리고 있다.