113만 명 빚 탕감, 은행부터 대부업까지 부담 논란

성실 상환자들 “나는 뭐였나” 씁쓸한 자조 확산

사회적 구제냐, 공정성 훼손이냐 논쟁 가열

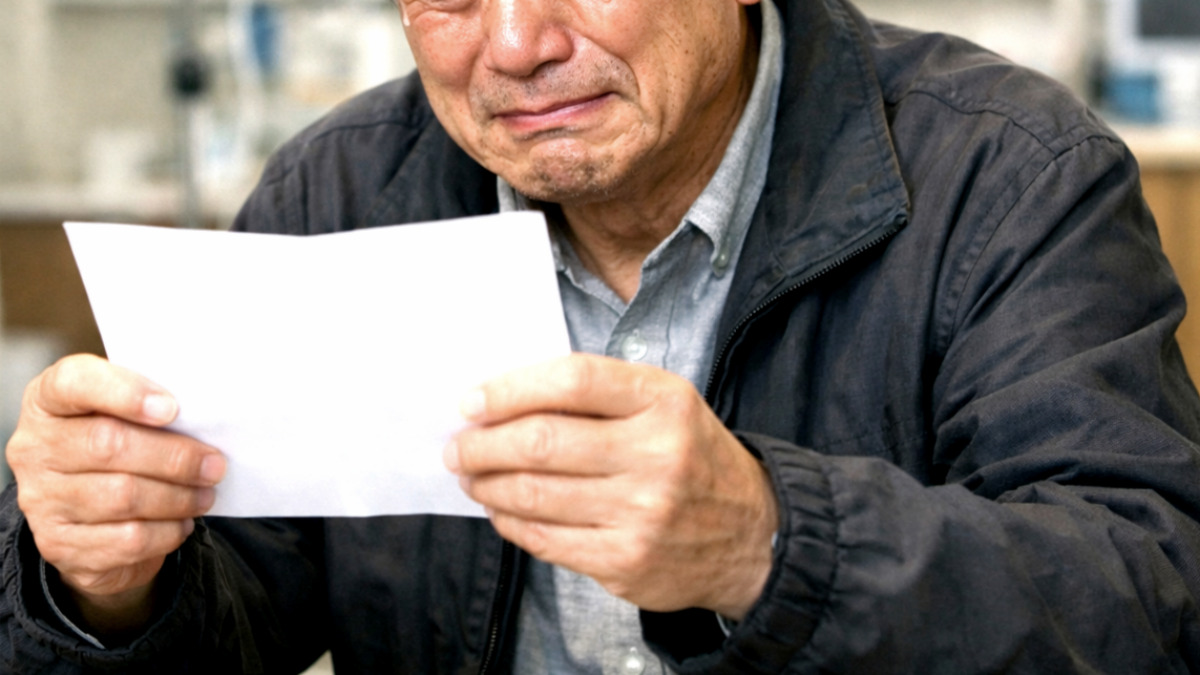

“억울해서 잠이 안 옵니다.”

장사하다가 망해 5년 동안 새벽마다 공사판을 뛰며 빚을 갚아온 김모 씨(42)는 최근 배드뱅크 소식을 접한 뒤 답답함을 감추지 못했다.

그는 “빚 독촉에 시달리면서도 하루하루 몸 부서져라 일해 다 갚았는데, 이렇게 버티면 나라에서 알아서 탕감해주는 거냐는 생각이 자꾸 든다”며 “나만 바보가 된 것 같아 억울하고 허탈하다”고 말했다.

113만 명의 삶이 걸린 ‘빚 탕감’ 실험이 시작됐다. 장기화된 경기 침체 속에서 꺼져가는 불씨를 살리기 위한 고육지책으로, 7년 넘게 묵은 빚의 굴레를 끊어주고 재기의 기회를 주자는 취지다.

이는 사회적 안전망이라는 평가와, 성실함의 가치를 흔드는 도덕적 해이라는 날 선 비판 사이에서 아슬아슬한 항해를 예고하고 있다.

벼랑 끝 채무자, ‘한 번 더’ 사회로…구제냐 역차별이냐

이른바 ‘배드뱅크’라 불리는 장기 연체채권 채무조정 프로그램의 풍경은 복잡하다.

정부와 금융권이 총 8천억 원의 재원을 마련해 연체채권을 사들이는 구조로, 정부가 절반을 대고 나머지 4천억 원은 은행·보험·카드·저축은행·대부업계가 나누어 부담한다.

여기서부터 이해관계의 충돌이 시작된다. 자산 규모가 큰 은행은 ‘보유 채권량에 비해 과도한 부담’이라 항변하고, 부실채권 비중이 높은 2금융권은 ‘이익 규모에 비해 감당하기 힘든 액수’라며 맞서는 식이다.

분담금 규모를 둘러싼 팽팽한 줄다리기는 정책의 첫 단추부터 삐걱거릴 수 있다는 우려를 낳는다.

물론 프로그램의 출발선에는 벼랑 끝에 선 채무자들의 절박한 현실이 있다. 시간이 흐를수록 이자만 눈덩이처럼 불어날 뿐, 상환의 희망은 점점 아득해진다.

이는 개인의 파산을 넘어 복지 비용 증가와 같은 보이지 않는 사회적 비용을 유발하고, 극단적인 경우 사회적 고립으로 이어진다.

‘어차피 회수하지 못할 채권이라면 과감히 털어내고 재기의 발판을 마련해주자’는 공감대가 정책의 동력이 됐다.

이들이 빚 독촉의 공포에서 벗어나 다시 성실한 납세자이자 생산과 소비의 주체로 서는 것이 사회 전체의 활력으로 이어질 수 있다는 기대감도 깔려 있다.

“나는 왜 갚았나”…성실 상환자들의 씁쓸한 자조

하지만 반대편에서 제기하는 우려의 무게도 가볍지 않다. 누구보다 성실히 빚을 갚아온 이들의 허탈감은 ‘나만 바보가 됐다’는 깊은 박탈감으로 이어진다.

‘빚은 버티면 해결된다’는 신호는 금융 시스템의 근간인 신뢰를 저해하고, 사회 전반의 책임 의식을 약화시킬 수 있다는 지적이다.

또한, 금융사가 떠안은 분담금이 결국 대출금리나 수수료 인상으로 이어져, 빚과 무관했던 성실한 다수에게 그 부담이 돌아가는 아이러니를 낳을 수 있다는 현실적인 비판도 나온다.

정부 역시 이런 우려를 의식해 유흥비나 도박 자금 등 부도덕한 채무까지 구제 대상에 포함되는 일은 없도록 제도 설계에 만전을 기하겠다는 입장이다.

결국 이 정책은 채무자의 재기를 돕는 ‘사회적 연대’와 성실함의 가치를 지키는 ‘시장 원칙’ 사이에서 균형점을 찾아야 하는 고난도 과제인 셈이다.

뜨거운 논란 속에서 첫발을 뗀 배드뱅크가 위태로운 이들을 위한 디딤돌이 될지, 혹은 공정성의 원칙을 흔드는 선례로 남을지는 앞으로 공개될 구체적인 실행 방안과 그 집행 과정에 달려 있다.

나는 5년동안 씨티 은행 월 90만원씩 갚고있는데

지금부터라도 연채시켜야하나

정말 이상한세상~~~

정말 이상한세상~~~

성실히 갚는사람은 해당이 안되고 정말 저는 빚을 갚아달라고는 안합니다. 이자라도 저금리로 대환해서 갚을수 있도록 방도를 마련해주세요

그렇게 해주는게 맞는거지 빚을 그냥 갚아준다? 이건 옳지 않습니다.

저리 갚아주고 증세하고 지럴도 정도껏 해야지

정말어이가없죠

총통이 나라 망하게 한디

개같은소리지 못갚을거같으면 아오지를보내서라도 쥐어짜야지 왜 탕감을 해줘 ㅋㅋㅋㅋ

2찍은 당연. 1찍들도 분노하네

왜 좋은세상 왔는데

갚은 돈 반이라도 달라고 해