비만·탈모 치료까지 건보 검토…다이어트도 공공의료로

무차별 지원은 아니다, 정부가 그은 ‘의학적 기준의 선’

응급실부터 비만까지…국가 책임의 범위 다시 묻는다

정부가 나서서 살을 빼주고, 머리카락을 지켜주는 시대가 올까? 최근 보건복지부가 비만·탈모 치료의 건강보험 적용을 검토하겠다고 밝혔다.

단순히 “공짜로 치료해 준다”는 소리가 아니다. 체중과 탈모 관리가 개인의 ‘의지’나 ‘미용’의 문제를 넘어, 공공의료의 영역으로 들어온다는 뜻이다. 의료 정책의 판이 바뀌는 상징적인 장면이다.

다이어트도 보험이 되는 시대 오나…정부가 그은 ‘지원의 선’

핵심은 ‘어디까지, 누구에게’다. 건강보험 곳간은 한정돼 있고, 모든 걸 다 해줄 순 없다.

이재명 대통령의 지시에 따라 정부도 무조건적인 지원보다는 의학적 필요성과 재정 영향을 꼼꼼히 따져 비만 치료제의 건강보험 적용 범위와 대상을 검토하고 있다는 입장이다.

지금도 원형탈모 같은 ‘질병’은 보험이 되지만 유전적 탈모는 안 된다. 이 경계를 어디까지 허무느냐에 따라 파장은 엄청날 것이다.

비만 치료제는 지금 의료계와 정책 당국 모두에게 뜨거운 감자다. 고도비만 수술은 이미 당뇨·고혈압 등 만성질환의 원인이라는 이유로 건강보험이 적용되고 있다. 논의는 이제 주사제와 먹는 약으로까지 확장됐다.

이것을 국가가 국민에게 다이어트를 시켜주겠다는 신호로 볼 필요는 없다. 만성질환의 뿌리인 비만을 조기에 치료해, 이후 당뇨·심혈관질환으로 들어갈 더 큰 의료비를 막겠다는 예방적 투자에 가깝다.

현재 비급여 기준으로 위고비는 용량에 따라 한 달 약값이 크게 달라진다. 0.25mg은 약 25만 원, 0.5mg은 27~32만 원, 1.0mg은 30만 원대 중반, 1.7mg은 40만 원 내외, 2.4mg은 45만 원 전후다.

이를 건강보험 급여로 편입해 본인부담률 30%를 적용한다고 가정하면 부담은 크게 줄어든다.

0.25mg은 7만~8만 원, 0.5mg은 8만~10만 원, 1.0mg은 9만~11만 원, 1.7mg은 12만 원 안팎, 2.4mg도 13만~15만 원 수준이다. 환자 입장에서는 매달 20만~30만 원 이상을 아낄 수 있다.

이는 비급여 진료의 가격 혼란을 줄이는 효과도 있다. 급여나 선별급여로 관리 영역에 들어오면 기준과 상한이 생기고, 과도한 처방도 통제된다.

필요한 치료는 지원하되 용량과 기간에 조건을 달아 과잉 진료를 막고, 환자 부담과 건강보험 재정 모두를 관리하겠다는 계산이다.

의사 수보다 중요한 것…응급실을 살리는 ‘끝까지 책임지는 구조’

응급의료 체계 개편도 같은 맥락이다. 단순히 의사 숫자만 늘리는 게 능사가 아니다. 응급실 뺑뺑이가 생기는 건 중증 환자를 끝까지 책임질 시스템이 부족해서다.

그래서 정부는 권역외상센터 확충과 필수의료 의료진 보상 강화에 집중하고 있다. ‘살릴 사람을 확실히 살리는’ 시스템을 만들겠다는 거다.

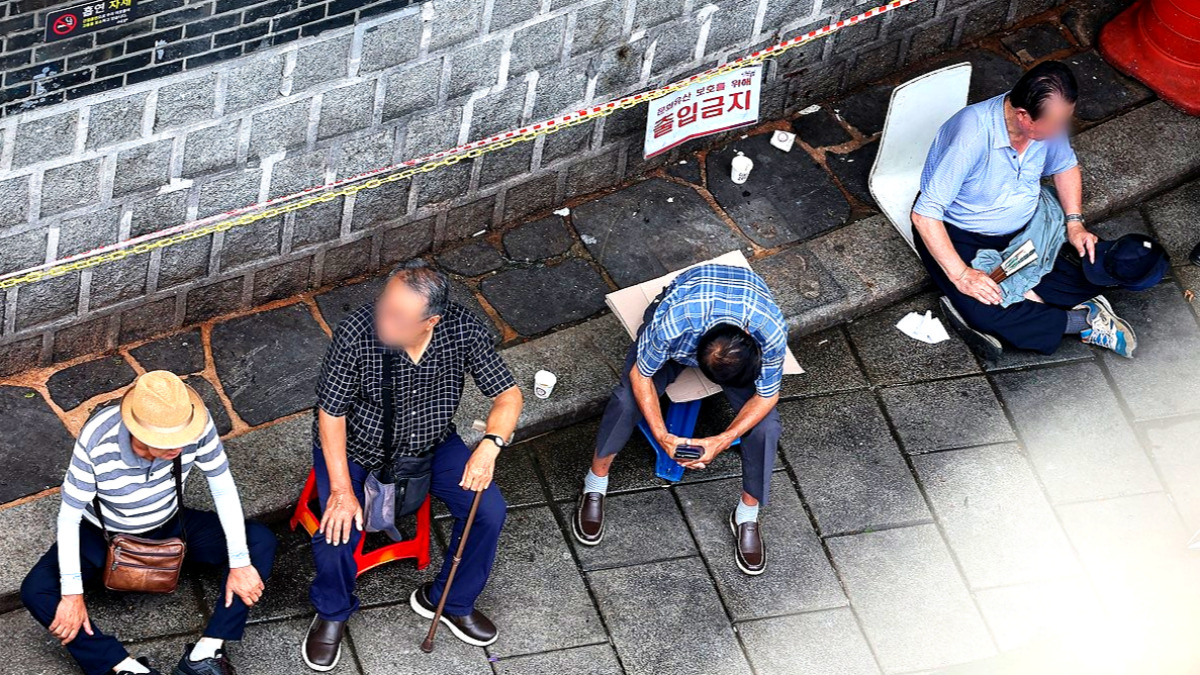

결국 질문은 하나다. “국가가 개인의 건강을 어디까지 책임질 것인가.” 다이어트와 탈모라는 일상의 고민이 정책의 언어로 바뀌면서 기대와 우려가 동시에 쏟아진다.

방향은 잡혔지만 넘어야 할 산은 많다. 이것이 단순한 인기 영합주의일지, 아니면 국민 건강의 획기적 전환점일지 차분히 지켜볼 때다.

비만 탈모보다 병원 뺑뺑이나 해결 하고 하세요

뭣이중헌지 ? 알기는알고 정책을 세우는것인지 ???????

기가차다.

뭐가 중요한지 나라가 망하던 관심이없다 나면 살면 되니까

나라가 망하던 관심이없다 나면 살면 되니까

왜 글이 등록이 안되지

정작 의료라는 절박한 요구가 응급이라는 사실조차도 모르는 표 관리를 위해 태평 시절을 노래하는 대통령