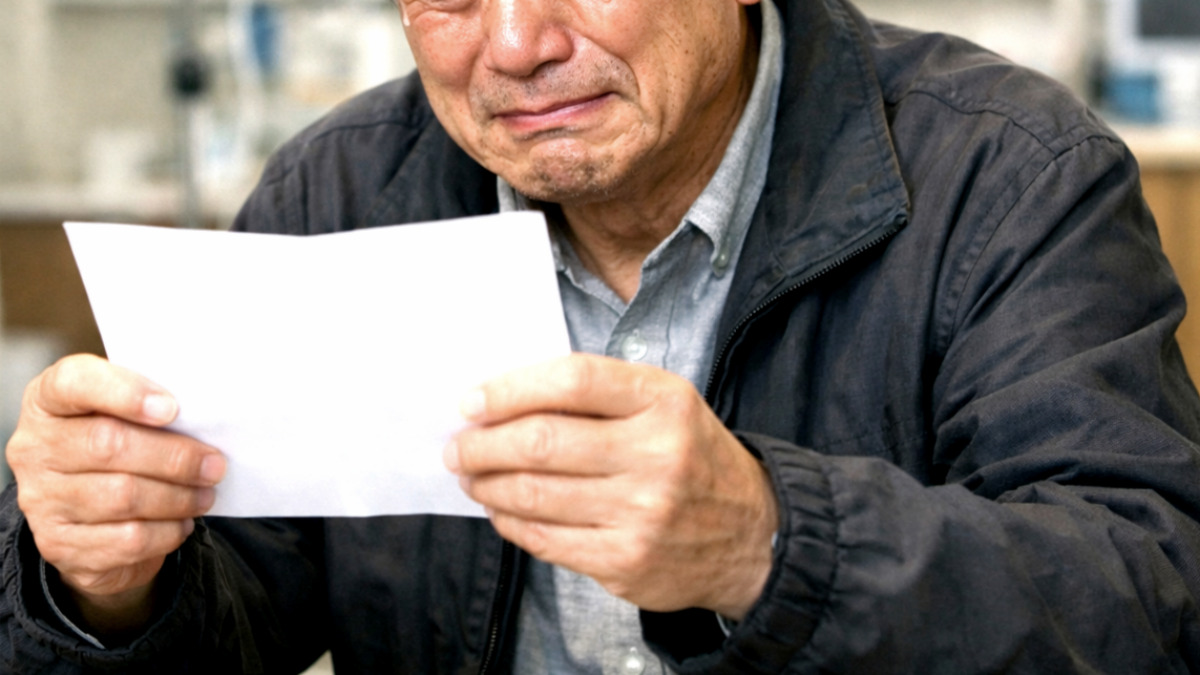

자립의 나이 서른… 현실은 아직 부모 집

일자리 없고 월세는 비싸

“월급에서 학자금 빼고 월세 내면 남는 게 없어요. 그럼 다시 부모님 집으로 가는 수밖에요.”

부모에게서 독립해 자신의 삶을 꾸리는 시기. 서른쯤이면 ‘자립’이 당연하다고 여겨진다.

하지만 현실은 점점 더 멀어지고 있다. 독립이 늦어지는 청년들, 이른바 ‘캥거루족’이 더 이상 예외가 아닌 시대다.

부모 품에 머무는 청년들…이젠 ‘흔한 일’

‘서른이면 이립’이라는 말은 옛말이 됐다. 서울연구원이 24년도에 발표한 보고서에 따르면, 1981~1986년생의 35세 기준 부모 동거 비율은 32.1%에 달한다. 같은 방식으로 측정한 1971~1975년생은 18.6%였다. 단 10년 만에 거의 두 배 가까운 증가다.

특히 서울·수도권 거주자일수록 그 비율은 더 높다. 같은 세대 기준 수도권 청년의 41.1%는 여전히 부모와 함께 살고 있었다. 자립은커녕, ‘집에서 나가는 것’조차 쉽지 않은 시대가 된 것이다.

황광훈 한국고용정보원 부연구위원의 연구도 유사한 결과를 보여준다. 2012년 45.9%였던 30~34세 캥거루족 비율이 2020년엔 53.1%로 뛰었다.

30대가 되어도 부모의 울타리를 벗어나지 못하는 현실이 점점 일반적인 현상으로 자리 잡고 있다.

“취업해도 답이 없어요”…일해도 독립 못 하는 청년

취업했다고 해도 독립할 수 있는 건 아니다. 일자리의 질이 문제다. 고용정보원 자료에 따르면, 임시·일용직 청년의 72.2%가 부모와 함께 살고 있었다. 반면 정규직 상용직은 63.1%였다.

또한 월급 200만 원 미만인 청년의 74.7%, 중소기업 재직 청년의 69.4%가 캥거루족이었다. 대기업(54.6%)에 비하면 15% 가까이 높은 수치다.

이 수치는 “독립은 의지보다 여건의 문제”라는 말을 수치로 보여준다. 단순히 취업 여부가 아니라, 어떤 일자리인지, 얼마나 안정적인 소득을 받는지가 핵심이다.

그럼에도 아직 사회의 시선은 냉담하다. “서른 넘도록 집에서 나오는 게 왜 힘드냐”는 말 앞에서 청년들은 설명할 수 없는 무력감을 느낀다. 진짜 문제는 ‘못 나가는’ 것이지, ‘안 나가는’ 것이 아니다. 자립의 의지가 있어도 감당할 수 없는 현실이 그 앞을 가로막고 있는 것이다.

청년 취업자 줄고 고용률도 뚝…정부도 “문제 인식 중”

한편, 고용 시장의 현실도 녹록지 않다. 통계청이 지난 11일 발표한 5월 고용동향에 따르면, 15~29세 청년층 취업자는 전년 대비 15만 명 감소했다. 같은 기간 전체 취업자가 24만5천 명 늘어난 것과는 정반대 흐름이다.

청년 고용률은 46.2%로 1년 전보다 0.7%포인트 하락했다. 고용률이 60%를 넘는 전체와 비교하면 차이가 크다.

정부도 이런 상황을 인식하고 있다. 기획재정부는 “청년 고용의 어려움이 지속되고 있다”며 청년 대상 직업훈련, 고용 서비스 확대에 나서겠다고 밝혔다.

황광훈 연구위원도 “캥거루족 문제는 일자리 문제를 떼놓고 논할 수 없다”며 “청년들이 안정적인 소득을 올릴 수 있는 양질의 일자리가 전제되지 않으면 독립은 요원하다”고 진단했다.

이처럼 캥거루족은 이제 더 이상 일시적이고 특수한 현상이 아닌 불안정한 고용, 낮은 임금, 높은 주거비라는 삼중고의 결과다. 청년들이 ‘이립 있는 사회적 환경이 먼저 만들어져야 할 것이다.

허경영님의 33공약 말고는 답이 없습니다.

언론, 방송은 33공약을 집중보도해서 나라 살리는데 최선을 다해야한다.

한 숨만…

나이을떠나서 결혼하기전까진 부모하고 사는게 정상이다 왜 내집놔두고 나가서사냐 부모가 먹여줄때 열심히저축하고 결혼하면서독립

기자가 소설 쓰고 있네. 학자금은 부모님이 냈을거고부모님 집 싫다고 나간 건데 돈이 없어 부모님집에 들어간다? 기레기 없는 세상이 얼릉 와야할텐데. 사기 치며 살아가는 직업 = 기자

일자리 남아돌아 정년들이 안할려고해서 엄는거다